――東海大学 健康学部 教授――

高額療養費制度は、医療費が家計に過度な負担を与えることを防ぎ、必要な治療の継続を支えるために1973年に制度化された。

導入当初は、患者が医療費を立て替えた後、上限を超えた分が現金給付で還付される仕組みであったが、2007年には入院医療について現物給付化され、限度額適用認定証やマイナンバーカードの活用により、窓口で上限額を意識せずに医療を受けられるようになった。

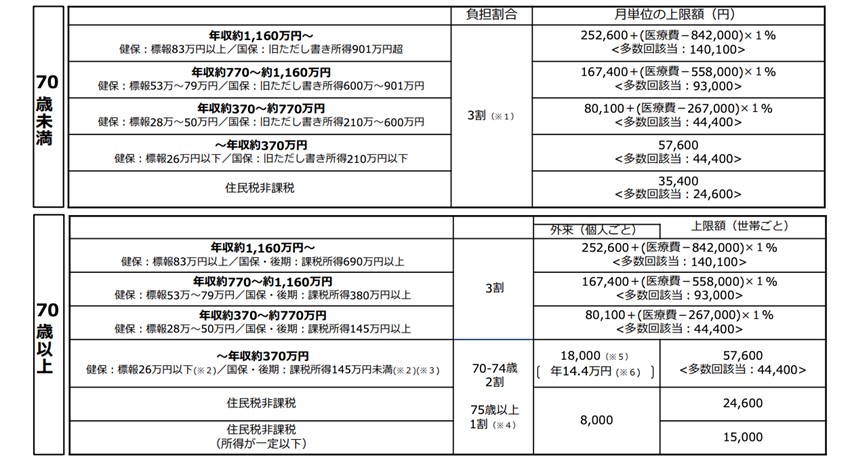

2012年からは外来診療にも現物給付が拡大され、現在では公的医療保障制度の一部として、病気やけがによる経済的な負担を社会全体で支え合う「共助」の仕組みとして定着している(表1)。

表1:現行の高額療養費制度

出所:厚生労働省「第4回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会資料」

制度見直しをめぐる動向

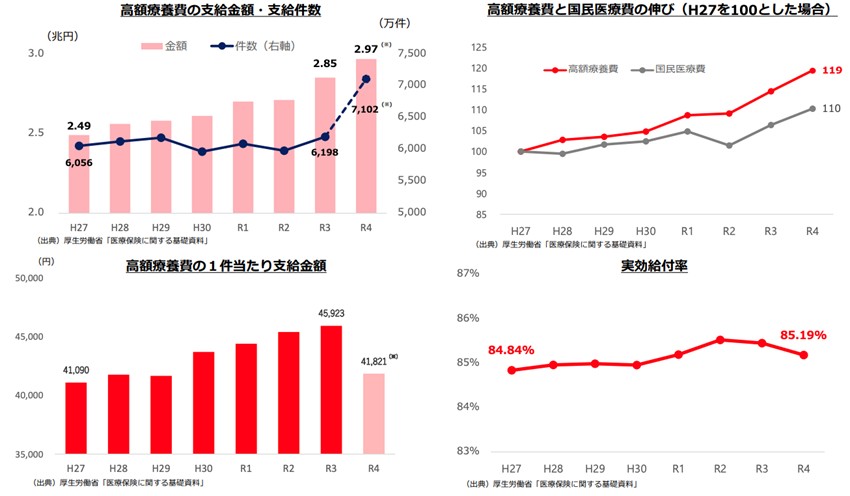

高齢化の進展や医療の高度化に伴い、高額療養費の支出は増加傾向にあり、医療保険財政の圧迫要因として認識されるようになった。実際、高額療養費の支給件数・額ともに上昇している(表2)。

表2:高額療養費制度と実効給付率の推移

出所:厚生労働省「第4回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会資料」

保険財政が全般的に厳しくなる一方で、給付実効率は低く抑えられているとも言える。

これまでにも上限額の引き上げを伴う見直しが繰り返されてきたが、2024年12月に決定された政府方針に基づき、2025年2月に厚生労働省が示した新たな提案には、従来にない強い反発が寄せられた。

当初の提案では所得区分の細分化と負担上限の見直しが行われ、特定の所得層や慢性疾患の長期療養患者においては負担増が顕著であったと思われる。加えて、患者団体など当事者の声が十分に反映されていないことへの社会的な批判も大きく、最終的に提案は見送られた。

厚生労働省はこれを受けて、社会保障審議会医療保険部会の下に、全国がん患者団体連合会や日本難病・疾病団体協議会などの関係者を含む専門委員会を設置し、今秋を目途に再度方針を示す予定になっている。

財源確保と制度理念の交錯

近年の議論では、「財源確保」が制度見直しの主目的として前面に押し出される傾向がある。

確かに、医療保険の将来的な持続可能性を高めるためには、財政悪化要因の是正が不可欠であり、高額療養費の増加が保険料負担の上昇要因であることを完全には否定できない。

しかしながら、高額療養費制度だけが財政悪化の構造的要因ではない。そこから捻出される財源も全体から見ると実はそこまで甚大なものではない。社会保障全体の財政構造の歪みや、公平性の問題を含めて議論するならば、負担の在り方も特定世代の特定の負担だけに焦点を当てるべきではない。総合的に医療保障のあり方を俯瞰し、どのようにどこまでのリスクと負担を国民全体で分かち合うかを再考する必要がある。

医療保障が担うべき社会的リスクとは

制度設計にあたっては、医療保障が本来カバーすべき社会的リスクとは何かを再定義する必要があるのではないか。

家計への負担が大きく、重症度が高く、長期療養を要する治療は「大きなリスク」として位置づけられるべきかもしれないし、家計への負担が少なく、軽度なものは「小さなリスク」として整理されるべきとも言えるかもしれない。

無論、何を持ってリスクとするかは国民的な合意が必要である。そして、必要な受診を抑制にしないような設計は重要である。

このようなリスクの整理は、制度設計における理念の指針となる。

さらに、年齢に関係なく、公正で安心できる制度であること、シンプルで国民にとって理解しやすい制度であること、そしてモラルハザードを生まない制度であることが求められる。

制度が複雑であればあるほど、国民の理解と納得を得ることは難しくなり、制度による恩恵を感じられないまま負担をするということになりかねないからである。

少子化対策との関係

今回の見直しの背景には、子ども未来戦略の実施に向けた基金創設の財源確保が必要であるという事情もあったかもしれない。

少子化対策に財源が必要であることは当然であり、速やかな財源確保が求められる中で、「現役世代の保険料負担を増やさずに実施する」という方針に沿うという視点から考えると、即効性の高い実行可能性の高い手段であったかもしれない。法改正が必要であったり、医療関係団体の反発が予想されたりする案は、政治的なハードルの高さから検討の俎上に載せることそのものが困難である。

だが、皮肉なことに、現役世代の負担を増やさないという方針が、結果として、がんなどの重い病気を抱えながら子育てをしている現役世代の家計に影響を与えると受け止められたのではないか。理想論に過ぎないと言われるかもしれないが、それぞれのステークホルダーが自分たちの立場や目先の利害関係を超えた中長期的な未来を見据えて、公平な視点で議論をすれば、他にも選択肢はあり得るのではないか。

少子化対策の財源確保ならば、社会保障全体として考えるということもできるであろう。

中長期的な制度再構築の必要性

目先の財源確保のみにとどまる議論では、制度の持続可能性と公平性を両立することは困難である。

むしろ、高額療養費制度の見直しを契機として、近未来の公的医療保障制度全体の再構築に向けた中長期的な議論へと展開させることが重要である。

部分的な修正ではなく、実務的に機能する理念に基づいた制度設計の再構築が求められている。

高額療養費制度の見直しは、単なる制度改修ではなく、これからの医療保障のあり方そのものを問い直す貴重な契機である。制度の持続可能性と国民の安心を両立させるためには、丁寧かつ構造的な議論が今こそ求められている。

堀 真奈美 東海大学健康学部 健康マネジメント学科教授

慶應義塾大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科博士課程修了(政策・メディア博士)。会計検査院特別研究官、保健医療 2035 推進参与、社会保障審議会医療保険部会委員、匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会委員等を歴任。慶應義塾大学ファイナンシャルジェラントロジー研究センター訪問教授、厚生労働省老人保健事業評価委員、財務省財政制度等分科会委員、内閣府国家戦略特区WG委員。