反発招いた「高額療養費の上限引き上げ」

患者負担が過度に高額とならないよう、月ごとに医療費の上限を定めたのが「高額療養費制度」である。

2025年度の予算案には、患者負担の上限を引きあげる見直しが盛り込まれたが、患者団体や野党の猛反発を受け、8月から予定されていた見直しは先送りとされた。

待ったなしの社会保障改革が進むなか、なぜこの見直しはとん挫したのか――。

社会保障審議会では、「患者団体の意見を聴取していなかった」、「マスコミへの丁寧な説明が足りなかった」などの意見が上がっている。しかし、この問題、本当に手続き上の不備にとどまる話なのだろうか。

政策立案の現場では、「社会保障度の本質を見失っていたのではないか」という疑念すら浮上している。

患者団体の「切実な訴え」

政府が高額療養費制度の見直しを本格的に検討し始めたのは2024年)11月8日のこと。石破茂首相が「全世代型社会保障構築本部」の会合で、「人口減少時代に合った、全世代が活躍できる社会保障への転換に向けて検討を深めてほしい」と指示したことが発端だった。その際に提示された社会保障の歳出改革工程表には高額療養費の上限額引き上げが含まれていた。

この決定を受けて、厚生労働省は、「社会保障審議会」に高額療養費の引き上げ案を諮問。11月21日に同審議会の医療保険部会に案が示され、以降4回の議論を経て了承を得たとして、12月には福岡資麿厚労相や加藤勝信財務相の折衝を経て予算案に反映された。

だが、当事者たる患者団体、とりわけ高額療養費制度を頼りにしてきたがん患者団体「全国がん患者団体連合会」(全がん連)は強く反発した。

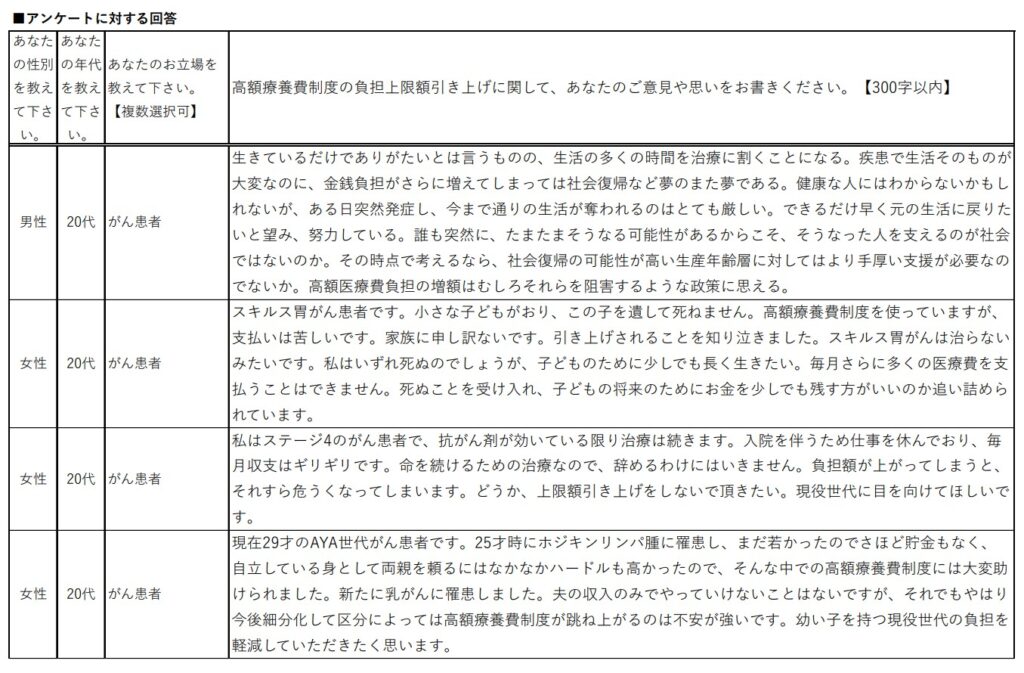

12月24日、全がん連は福岡厚労相や医療保険部会の田邊國昭部会長に、軽減措置を求める要望書を提出。年明けの1月20日には、3623人のがん患者の反対意見を集めて公表した。

「スキルス胃がん患者です。小さな子どもがおり、この子を遺して死ねません。高額療養費制度を使っていますが、 支払いは苦しいです」

「私はステージ4のがん患者で、抗がん剤が効いている限り治療は続きます。入院を伴うため仕事を休んでおり、毎 月収支はギリギリです。命を続けるための治療なので、辞めるわけにはいきません。負担額が上がってしまうと、 それすら危うくなってしまいます」

「高額療養費制度の負担上限額引き上げ反対に関するアンケート 取りまとめ結果(第 1 版)~3,623 人の声~」より。

ネットアンケートで集められた反対意見は20~30代の声が多く、仕事と治療を両立しながら高額な医療費を支払うがん患者たちの切実な声が並んだ。この反発はまたたく間に永田町に届き、与党・公明党もこれに反応した。果たして3月7日、石破首相は正式に見直しの先送りを決定したのだった。

政府の言い分、専門家の反論

患者団体へのヒアリングも行われず、手続きが先行した印象は否めない。

一方で、見直し案は3年前に策定された社会保障の歳出改革工程表に基づくものであり、2024年度の「骨太の方針」にも盛り込まれていた。そのため、厚労省や財務省にとっては、当初から念頭に置いていた改革項目のひとつだった。

高額療養費制度は過去10年、自己負担額の上限が据え置かれており、見直しのタイミングとしては妥当だったとの認識もあった。また、最近の物価や賃金上昇を背景に、年収階層別の負担増であれば国民の理解が得られるという読みもあった。

さらに、患者の負担増によって、保険料負担が今後3年間で3740億円、一人あたり3100円も軽減されるという試算もある。霞が関にとっては、合理的な改革に映っていたかもしれない。

しかし、この見直し案には突っ込みどころが多かった。

厚労省の示した試算への疑問

社保審の医療保険部会では「家計にどの程度、影響するか分析が不十分」との指摘が上がり、厚労省が示した「長瀬効果」という考え方にも疑念が投げかけられた。

「長瀬効果」とは、自己負担率があがれば受診行動が抑えられ、医療費もまた抑制されるという仮説だ。厚労省はこれにより高額療養費の給付費が2270億円ほど減ると見積もっていた。

これに対し、上智大学の中村さやか教授は12月5日の部会で次のような趣旨の発言をした。

風邪などの軽度の疾患であれば、「治療を開始するかどうかの段階では、自己負担が大きく影響する」のだが、「治療が始まった後の医療費には自己負担割合の影響はほとんど見られない」のだと。

ましてや、高額療養費制度の利用者は、治療を受けなければ生命にかかわるような患者が中心であり、受診を抑制させることで費用を減らそうという考えは、非人道的に映る。

結果として、高額療養費制度の見直しは「現役世代の保険料負担軽減」という建前とは裏腹に、公的負担削減のための冷徹なコストカットと受け止められた。

欠いた医療保険の「本質と原則」

今回の見直しが先送りされた背景には、政府側の「保険の本質や原則」への認識が抜け落ちていたと言っても過言ではない。

医療保険制度は「自助と共助」の原則に基づいている。保険とは、加入者全体で困難に直面した人を支える仕組みであり、それによって一人では支払えない医療も可能となる。

他方で、保険財政が逼迫するなかで、自力で対応可能な範囲は自己負担を求めるべきだという議論も当然ある。

顕著な例は、湿布薬や漢方薬といった安価な医薬品の保険適用をめぐる議論だ。

湿布薬は医療用で1枚120円程度だが、全体で1500億円もの医療費を費やしている。市販薬で1300円ほどの漢方薬も、医薬品として処方されているものも多く、約800億円規模の医療費となり保険財政を圧迫している(※1)。

一方で、高額な医薬品として知られるキムリア――急性リンパ芽球性白血病などに効果がある――は、薬価1回約3300万円と極めて高額だが、想定される医療費は年間72億円にすぎない(※2)。

このように、「自助で賄えるもの」と「共助で支えるべきもの」の再整理こそが、本来の医療保険改革の核心であるべきだ。 こうした視点からみても、高額療養費制度の見直しが「自助と共助」の原則に即していたのかは疑問が残る。

医療経済に詳しい中央大学の真野俊樹教授は、次のように指摘する。

「命に関わる高額医療については共助で賄うのが保険医療の原則。インフレなどの経済的要因で負担額が増えるのはやむを得ない面もあるが、なぜ高額療養費制度の負担増が最初に対象とされたのか。丁寧な説明が必要だったのではないか」

今回の反省を踏まえ、社保審・医療保険部会では新たに高額療養費制度の専門委員会を設けた。6月28日からは患者団体からのヒアリングが行われている。

※1:湿布薬、漢方薬の医療費の総額については財務省「社会保障(参考資料)」2017年を参照した。

※2:キムリアの薬価は、2019年の保険収載時