「ある日突然、病院がなくなります」

インフレへの対応が遅れると、社会が壊れてしまう――。

この危機感を日本は持つべきときにきているかもしれない。すでに病院をめぐって危機が表面化しているからだ。

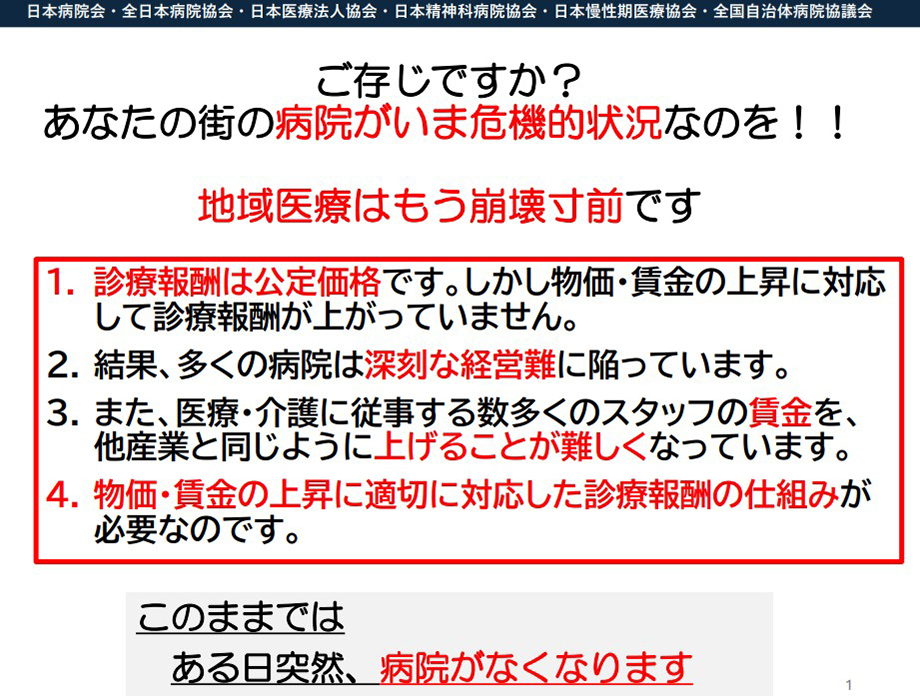

「このままではある日突然、病院がなくなります」

この3月、「日本病院会」など6つの病院団体がこんなコメントを出した。

6団体が病院の経営状況を調べたところ、2024年度の診療報酬改定後、赤字の病院割合は61%まで増加した。しかも、2023年度の分析によれば、半数の病院が「破綻懸念先」となっているというのだ。

6団体は、2023年度のコスト増加率(2018年度比)を次のように見積もった。

- 「医療品費」(27・6%)

- 「資料材料費」(14.4%)

- 「委託費」(22.2%)

- 「経費(水道光熱費等)」(13.6%)

- 「控除対象外消費税等負担額」(48.9%)

6団体の主張は次のようなものだ。

この5年間で「経費」は18%以上、「給与費」は8%以上も増加しており、病院経営は危機に瀕している。その主因はインフレに対して診療報酬の上昇が追い付いていないからだ。このままでは、地域医療は崩壊してしまう――。

最近ではエコノミストからも「日本の政策はインフレ対応できていない」という声が聞かれるようになったが、その要因はいまだ政府に根強い「デフレ回帰懸念」と見られている。

日本が「デフレにもどる」ことはあるのか?

日本がデフレに回帰してしまう可能性は本当にあるのか。エコノミストの見方を紹介したい。

直近のインフレの主因は、コロナ禍以降の輸入物価の上昇で、そこに円安が加わり拍車がかかったものと見られている。

まずは「為替動向」から今後の物価上昇を占ってみよう。

2022年から進んだ円安は、一時は1ドル160円に達し、現在もなお140円台半ばの水準だ。また、欧米で急激なインフレがつづき、円安と海外インフレが輸入物価を押し上げて、この4月発表の日本の消費者物価指数(総合)は、前年同月比で3.6%も上昇した。5年前に比べると11ポイントの上昇で、インフレによるコスト高が経営や生活に重くのしかかっている。

一方で、円安が一服して輸入物価を押し下げる可能性も指摘されている。

じっさい、米トランプ大統領の相互関税発表の影響で円高が進んだが、さらに「マール・アラーゴ合意」――プラザ合意2・0ともいわれる――が話題となった。ドル安を進めたいトランプ大統領の側近が提唱した先進国が協調してドル安に誘導しようというものだが、仮に先進国間でこのような合意が結ばれれば、円高となるという声も聞かれた。

だが、これは説得力に欠ける。

「円安」は終わらない

1985年のプラザ合意の時代とは国際貿易の環境が大きく違う。なにより、日本は当時、貿易黒字国だったが、現在は赤字国になっている。2024年度の日本の貿易収支は約4兆円の赤字。赤字は4年連続だ。

みずほ銀行の唐鎌大輔チーフマーケット・エコノミストはこう語る。

「プラザ合意が成立した1985年当時、G5は冷戦構造のなか対ソで連携していたが、いまのG7は足並みがそろっていない。しかも、日本は〝ジャパン・アズ・ナンバーワン″と称えられる世界最強の経済大国でした。

当時日本は貿易黒字国でありながら為替は円安で、アメリカも貿易赤字国にもかかわらず過度にドル高だった。そのため、マーケットはプラザ合意を受け入れて、円高となるのは自然な流れでした。しかし、現在、日本のプレゼンスは剥落し、貿易赤字ゆえの円安という状況。たとえ『マール・アラーゴ合意』が成ったとしても、マーケットは円高を受け入れないでしょう。一時的に円高に振れても、すぐにいまの円安水準に戻ると思います」

また、円安を促しているものに「サービス収支」の悪化がある。2024年度のそれは約2.6兆円の赤字で、要因のひとつとしてあげられるのがいわゆる「デジタル赤字」。GoogleやAWSなど海外テック企業へ支払う固定費は「今後も増加するのではないか」と唐鎌氏は懸念する。

「2030年代にはサービス赤字が10兆円の大台に乗る恐れもあるでしょう。そうなれば円安は常態化しかねない」

円安は国内投資が少ないことも要因のひとつと考えられている。

海外で稼ぐ日本企業は、現地で得た通貨を日本に戻そうとはしていない。むしろ、企業が注力しているのは海外の伸びゆく市場への投資であり、人口減少で消費が後退している日本にマネーが戻ってくる余地は小さい。

対内直接投資残高の対GDP比で見れば、2021年はOECD加盟国平均の67%を大きく下回る7.5%。折からの円安で最近は徐々に改善傾向だが、まだ10%にも満たない水準だ。

東短リサーチの加藤出チーフエコノミストは、こう語る。

「つまり、円を買う需要が少ないわけです。そのほかにも、日米の金利差によって、日本の銀行から円を調達し、ドルに換えて米国株に投資する円キャリートレードが円安を推し進めている。このように円が必要とされない構造を変えない限り、今後も円安になりやすい環境は続くでしょうね」

「インフレ」が継続する可能性は高い

一方で、いまの円安が「購買力平価」に近づき、ふたたび円高になるという見方も根強い。現在、日本の購買力平価は108円の水準で、歴史的に為替は購買力平価に連動して推移してきたため、過度な円安もいずれ解消されていくという見方である。

だが、購買力平価はアメリカとの物価上昇と日本国内の物価上昇を加味して計算されるため、むしろ日本の物価が欧米に近づくにつれて、購買力平価はむしろ現状の為替水準(つまり、1ドル140~150円台の円安)へと近づいていくという見方もできる。

「コロナ禍によってサプライチェーンの見直しがすすみ、食糧もモノもスムーズに世界にいきわたらなくなった。豊富な時代から不足の時代に変わったいまは、発想を変えた政策を打たないと無用なインフレが進んでしまう――。これは元BISのチーフエコノミストだったウイリアム・ホワイト氏がコロナ禍後の世界を指して語ったことですが、的を射ていると思います」(加藤氏)

「モノの不足」が現在のインフレを引き起こしているわけだが、さらに将来にわたりインフレが継続するという予想を裏付けそうなのが、「人手不足」だ。

2020年に約7400万人いた生産年齢人口は、現状のままでは右肩下がりとなり、2050年には5300万人まで減少すると見込まれている。いまからたった四半世紀のうちに2000万人も減ってしまうのだから、そのインパクトは大きい。

じじつ、すでに物流、建設、医療・介護の現場の人手不足が影を落としているが、今後、各セクターでこうしたエッセンシャルワーカーの獲得競争がし烈さを増せば、人件費の上昇を促すことになる。賃金上昇とともに企業は商品への価格転嫁を進めていくと、大きなインフレ要因となる。

すでに人手不足を念頭において、インフレの常態化に議論を傾けているのが「物価の番人」たる日本銀行だ。現在のインフレは「需給ギャップ」がプラス――供給よりも需要のほうが大きいこと――が要因と見る日本銀行は、その理由をこう指摘している。

「需給ギャップを分解すると、労働投入ギャップがプラス(人手が不足)になっているのに対し、設備がフルに稼働していないことを受けて、資本投入ギャップがマイナス(設備が過剰)となっています。しかし、設備がフル稼働していないのは必ずしも需要が不足しているからではなく、人手不足によって十分に設備を稼働させられないという側面も大きい」(日銀審議委員の田村直樹氏・2025年2月6日、長野県金融経済懇談会における発言)

このように、日本は「本格的なインフレ時代」を迎えているといっても差し支えなさそうな状況なのだ。そして、インフレと人手不足が直撃して「もう崩壊寸前です」と悲鳴をあげたのが、冒頭に紹介したように医療業界だ。

言うまでもなく、医療機関は公定価格の診療報酬で経営し、公費で賄われる社会保障費予算の増減で、その経営状況を左右される。

彼らの不満はただひとつ。以下に説明するように、いま政府が医療費予算の「大幅カット」を、知ってか、知らずか、断行してしまっているからだ。

医療費予算は実質的に「大幅カット」されている

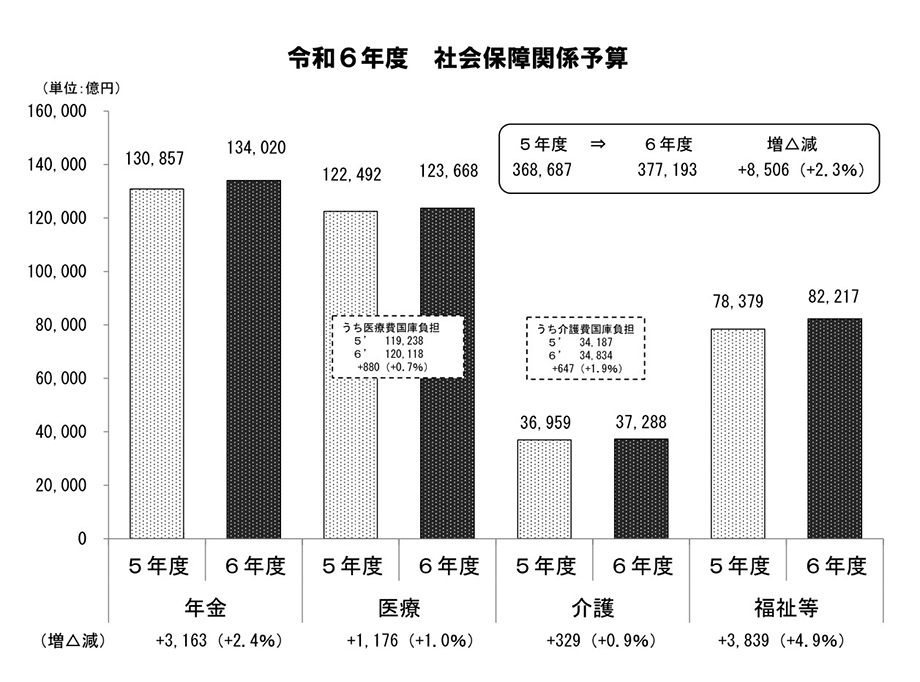

それは、直近3年間の政府の社会保障費予算を見ればよくわかる。

予算における「医療費の伸び」は、主要経済指標の「名目GDPの成長率」の伸びにまったく届いていない。すなわち、「医療費」は、医療崩壊が懸念されるほどの「大幅カット」となっているのだ。

もう少し詳しく説明しよう。

名目GDPの成長率は、インフレの影響を受けて大きく伸びている。2023(令和5)年度は前年比5.5%という高い伸びを記録した。2024(令和6)年度でもプラス3.0%だったと見込まれている。

消費者物価指数(総合)の上昇率を見てみても、2023年度は3%、2024年度は2.5%だった。

では、これに対して医療費予算の伸びはどうだったか。

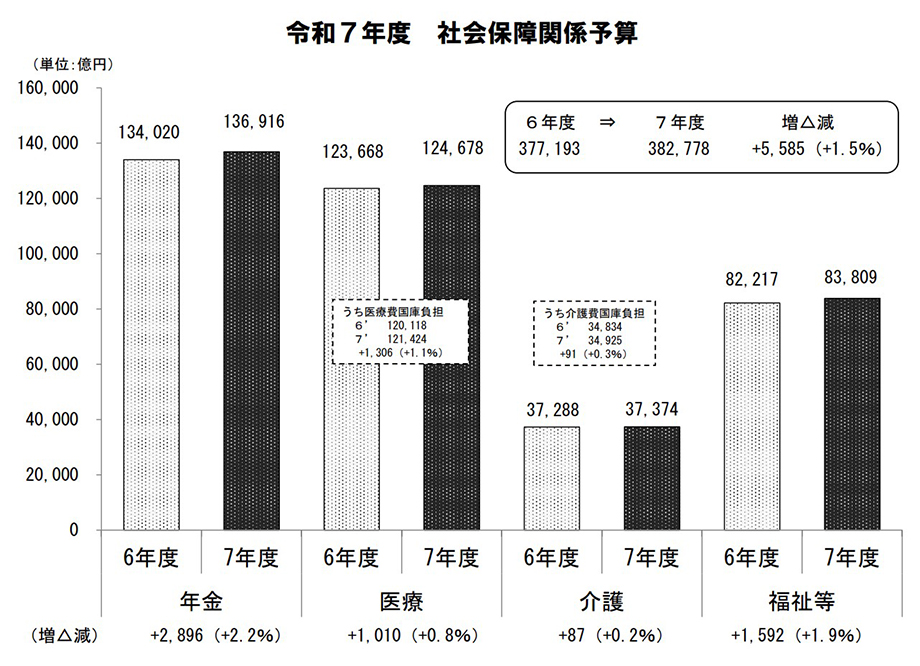

2024年度の前年比増加率は約1%(政府予算案)にすぎなかった。2025年度も0.8%にとどまっている。

これでは、医療機関はコスト増を吸収できない。

問題は医療費だけではない。介護費の予算では2024年度は前年比0.9%、2025年度も0.2%しか伸びていないのである。

たしかに、このままでは日本の医療・介護のサービスは崩壊の危機に直面するだろう。

仮に日銀が政策目標としている年率2%の物価上昇が続くだけで、単純計算で医療機関は5年後に10%のコスト増、10年後には20%のコスト増となる。人件費に振り向ける予算も圧迫されるので、医療・介護の分野は、早晩、他セクターとの人材獲得競争に敗れ、深刻な人手不足に陥ることになるだろう。そればかりか、ただでさえぎりぎりの経営をしている地域の総合病院はバタバタと倒れていくことになる――。

「政策の前提」を変える時に来ている

医療経済学が専門の菅原琢磨・法政大学教授はこう語る。

「日本は過去30年間、デフレ基調できたため、インフレを前提とする政策決定が遅れている。対応を急がなければ、年々、医療機関の負担が増え、地域医療が維持できなくなりかねない。

しかも、インフレ対応にするためには、様々な準備が必要です。たとえば、医療費の物価上昇をはかる指標(デフレーター)が日本ではまだ未整備。こうした対応を急ぐために、一刻も早くインフレ時代の政策決定の議論を始めなければなりません」

なお、今年(2025年)度の予算でも医療・介護費は前年比で微増にとどまっている(医療0.8%、介護0.2%)。名目GDP成長率は2.7%の上昇、消費者物価指数は2%の上昇が見通されているので、やはり今年も医療・介護費の大幅カットが断行されることになる。

そろそろ、政策議論をインフレを前提としたものに改める必要があるのではないか。